|

|

Aussteuerungsprobleme |

|

Alle Komponenten einer HiFi- Anlage müssen optimal ausgesteuert

sein. Damit wird gewährleistet, daß das zu verarbeitende

Programmaterial (Musik, Sprache, Geräusche) mit möglichst

geringem Qualitätsverlust "verarbeitet" wird.

Qualitätseinbußen treten auf sowohl bei zu hoher

Aussteuerung durch Klangverfälschungen infolge deutlich

erhöhter Verzerrungen (Klirrgrad und Intermodulation) als

auch bei zu schwacher Aussteuerung durch ein zu starkes und

damit auffälliges Störgeräusch (Rauschen und

Brummen). Der Lautstärkebereich zwischen der Verzerrungsgrenze

(sehr laut) und den Störgeräuschen (sehr leise) stellt

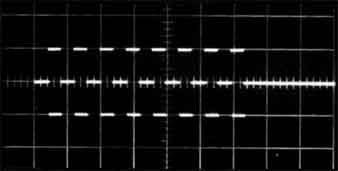

den übertragbaren Dynamikumfang dar (Bild 1: eingeschlossene

Fläche). |

|

|

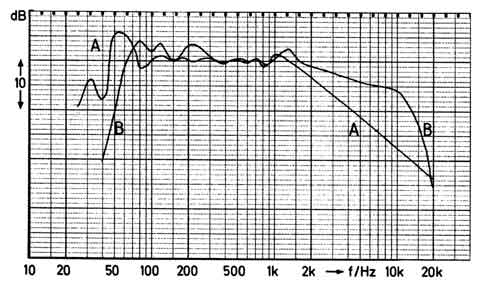

1 Dynamikbereich eines Tonbandgerätes, hier

eines guten Cassettenrecorders mit Cr- Band (II)

und Dolby-B.

- Oben: Verzerrungsgrenzen. Absolutes Maximum für

Signalbegrenzung bzw. Sättigung; höhere

Pegel können nicht mehr gespeichert werden.

Die mittlere Kurve entspricht üblichen Meßwerten

(Baß: 5% k3; Mitten: 3% k3; Höhen: Sättigung).

Kaum mehr wahrnehmbare Verzerrungen treten bei der

unteren Pegellinie auf. Bei länger andauernden

Tönen sollte sie möglichst nicht überschritten

werden (Tiefbaß: 3% k3; Mitten: 1% k3; Höhen:

2,5 dB unter Sättigung).

- Unten: Störspannungsgrenzen. Die Störspannung

setzt sich aus Brummanteilen (50 Hz und Harmonischen)

und Rauschen zusammen. Die Geräuschspannung

faßt den oberen Mitten- und den unteren Hochtonbereich

zusammen, die Fremdspannung bewertet den gesamten

Hörbereich gleichermaßen (wobei hier

die Brummanteile dominieren).

- Eingeschlossene Fläche: Gesamtdynamik. Die

verschiedenen Dynamikmeßgrößen

sind eingetragen: Fremdspannungsabstand, Ruhegeräuschspannungsabstand.

Höhendynamik und Tiefendynamik. (Die Tiefendynamik

wird von uns nicht bestimmt, da der Baßfrequenzgang-

insbesondere singuläre Welligkeiten- das Ergebnis

unzulässig verzerren. Die Tiefendynamik liegt

bei richtigem Baßfrequenzgang ca. 2, 5 dB

unter dem Fremdspannungsabstand. )

- Mitte: Pegelniveau für Frequenzgangmessungen

zur Orientierung (Pegel nach DIN festgelegt). |

|

|

Die "vorfabrizierten" Programme von Rundfunk und Schallplatte

bereiten keine Probleme. Verstärker und Empfänger

bzw. Schallplattenspieler sind aufeinander abgestimmt und weisen

jeweils ausreichende Dynamikreserven auf. Anders ist es bei

der Aufnahme auf Band (Spule oder Cassette). Es steht nur ein

beschränkter Dynamikumfang zur Verfügung, der deshalb

optimal genutzt werden muß. Zweispurgeräte- zumal

wenn sie mit einem Dolby- Rauschverminderungssystem ausgestattet

sind- lassen einen vergleichsweise weiten Aussteuerungsspielraum

zu, während Cassettenrecorder (mit Dolby) und übliche

Vierspurgeräte besonders kritisch sind.

Letzten Endes liegt es also in der Hand des Bedienenden, ob

er durch geschicktes Aussteuern die gegebenen Daten des Tonbandgerätes

voll ausnutzt. Einem geübten Hobby- Tonmeister gelingen

auf einem 800- DM- Recorder oft bessere Aufnahmen als jemandem,

der so nebenbei mal etwas auf seiner kostspieligen Tonbandmaschine

aufzeichnet.

Aussteuerungshilfen

Nun kann aber die Aussteuerung nicht allein dem Geschick einiger

eingeweihter Kreise obliegen. Gute HiFi-Tonbandgeräte sollten

so ausgelegt sein, daß auch Laien ohne Mühe gut ausgesteuerte

Aufnahmen machen können.

Das Wichtigste ist die Vermeidung von Übersteuerungen (Bild

1: obere Kurven), da diese am stärksten zu einer Klangverfälschung

beitragen. Die Aussteuerungsanzeigen müssen daher signalisieren,

wann die Verzerrungsgrenze des Bandes überschritten wird.

Neben der Anzeige dieser absoluten Aussteuerungsgrenze ist natürlich

eine Vorwarnung notwendig, so daß die momentan vorhandenen

Sicherheitsreserven abgelesen werden können. Aussteuerungsanzeigen

weisen daher eine Skala auf, die von mittellaut (-20 dB) bis

laut (0 dB) -zur Übersteuerungsgrenze- und darüber

hinaus noch weiter in den roten Bereich (bis +3 dB) reicht.

Dieser "unerlaubte" Bereich darf nur in extremen Fällen

und nur kurzzeitig ausgenutzt werden, weil sonst die Verzerrungen

deutlich hörbar werden.

Spitzenwertanzeigen

Der höchste überhaupt auftretende Spannungs- bzw.

Lautstärkewert ist für die Größe der Verzerrungen

ausschlaggebend. Dieser Spitzenwert sollte also angezeigt werden.

Dabei ist es keinesfalls wichtig, daß die Anzeige selbst

trägheitslos schnell arbeiten kann, wie z. B. Leuchtdioden.

Verantwortlich für die Arbeitsweise der Anzeigen ist die

sich dahinter versteckende Elektronik, das heißt der Gleichrichterkreis.

Dieser kann nur dann, wenn er geeignet ausgelegt ist, den Spitzenwert

eines Signals verarbeiten. Und dies muß, da die Töne

in der Musik ja oft nur ganz kurz erklingen, sehr schnell geschehen.

Der oft nur 3 ms (entsprechend 3/1000 Sekunden) lang auftretende

Spitzenwert wird dabei so lange gespeichert (ca. 200 ms), bis

auch ein verhältnismäßig träger Zeiger

auf den entsprechenden Wert ausschlagen kann oder eine Leuchtdiodenanzeige

für das Auge gut wahrnehmbar wird.

Bewertende Anzeigen

Darüber hinaus muß eine Aussteuerungsanzeige berücksichtigen,

ob das Magnetband bei allen Frequenzen gleich stark ausgesteuert

werden kann oder nicht. Oft dürfen Magnetbänder nämlich

bei tiefen Tönen nicht ganz so hoch und bei hohen Tönen

sogar nur deutlich schwächer ausgesteuert werden. Im Hochtonbereich

ist dies abhängig von der Bandgeschwindigkeit und der Bandsorte.

So ist ein Magnetband mit Chromdioxidbeschichtung bzw. mit einem

besonders hochwertigen Eisenoxid einem normalen Band deutlich

überlegen. Andererseits kann bei der hohen Bandgeschwindigkeit

von 38 cm/s, wie sie in Studios verwendet wird, der Hochtonbereich

genauso stark ausgesteuert werden wie die mittleren und tiefen

Töne. Studioaussteuerungsanzeigen arbeiten deshalb frequenzlinear,

das heißt, sie bewerten alle Tonlagen gleich stark. Bei

Spulengeräten mit 9,5 cm/s und bei Cassettenrecordern wäre

diese Art von Anzeige aber von Nachteil. Es sind Anzeigen vorzuziehen,

die im Hochtonbereich besonders empfindlich ansprechen. Diese

können dann durch stärkeres Reagieren den früheren

Verzerrungseinsatz bei hohen Tönen wirklich anzeigen. Spitzenwertanzeigen

mit Höhenanhebung findet man aber leider nur in sehr wenigen

Bandgeräten.

VU- Meter

Hierzu im Gegensatz stehen VU- Meter. Bei Cassettentonbandgeräten

kann mit ihnen nur sehr unvollkommen die Übersteuerungsgrenze

festgestellt werden. Geräte mit VU-Metern übersteuern

oft schon bei einer so schwachen Anzeige wie -12 bis - 4 VU.

Gegenüber Spitzenwertanzeigen haben VU- Meter jedoch einen

Vorteil: sie zeigen Volume Units (zu deutsch: Lautstärkeeinheiten)

an. Mit ihnen können also die Lautstärkeverhältnisse

von Musikstück zu Musikstück oder auch zu einer Sprachaufnahme

besser abgestimmt werden. Auch erlauben sie weit exakter als

Spitzenwertanzeigen eine visuelle Kontrolle der Kanalbalance.

Sollen beide Forderungen, Übersteuerungsfreiheit und Lautstärkeabstimmung,

erfüllt werden, so muß man höhenbetonte Spitzenwertanzeigen

und frequenzlineare VU- Meter gleichzeitig verwenden.

Bei Aufnahmen von Schallplatte und Rundfunk wird schon ein Großteil

der Aussteuerung vorgefertigt. Die Stereobalance muß kaum

korrigiert werden. Verschiedene Schallplatten und Rundfunksendungen

bedürfen zudem nur einer geringfügig anderen Aussteuerung.

Besondere Anforderungen stellen dagegen eigene Mikrophonaufnahmen.

Kritische Klänge

Bei einigen Instrumenten ist ganz besondere Vorsicht geboten.

Z. B. erreicht ein Klavierton nach dem Anschlagen der Saite

nur ganz kurzzeitig eine extreme Lautstärke, die dann bis

zum Anschlagen des nächsten Tones abklingt. Und obwohl

die Lautstärkeempfindung gar nicht groß ist. werden

diese Lautstärkespitzen verzerrt wiedergegeben. Gleichzeitig

kann das Gehör zwischen den einzelnen Tönen Hintergrundrauschen

heraushören, zumal dann, wenn es nicht von begleitenden

Instrumenten verdeckt wird. Auch Zischlaute und metallische

Geräusche werden leicht übersteuert. Sie weisen einen

starken Hochtonanteil auf. Das gilt somit auch für das

Schlagzeug. Ähnlich ist es mit den heute immer häufiger

werdenden elektronisch verfremdeten oder rein elektronisch arbeitenden

Instrumenten. Insbesondere der Synthesizer kann mit seinem Obertonreichtum,

wie er von "natürlichen" Instrumenten kaum bekannt

ist, extreme Anforderungen stellen. Der behäbige Klang

mancher Kirchenorgeln dagegen stellt kaum Anforderungen an die

Aussteuerungsinstrumente. Ihr Klang ist obertonarm, die Töne

sprechen langsam an und klingen mit starkem Nachhall aus (vgl.

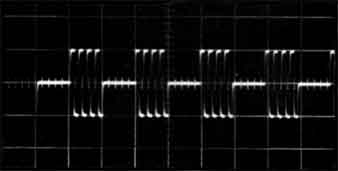

Bild 2)

|

|

|

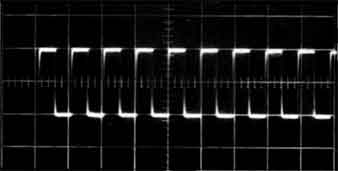

2 Zum Vergleich in gleicher Darstellungsart die

Spitzenlautstärken zweier Musikstücke

relativ zum mittleren Frequenzbereich (in Anlehnung

an HiFi- Jahrbuch 9, Seite 36:

A.: Orgelsymphonie von Camille Saint- Saens;

B.: Pleasant Valley Sunday mit James Last).

Musik A ist baßbetont. Musik B dagegen höhenintensiv.

Mit guten Aussteuerungsanzeigen kann in beiden Fällen

so ausgesteuert werden, daß bei allen Frequenzen

ein gewollter Sicherheitsabstand zu den Grenzkurven

eingehalten wird. |

|

|

| |

|

| Die praxisgerechte

Aussteuerung und ihre Bewertung |

|

| |

|

|

Die technischen Daten eines Tonbandgerätes sind nur

ein Hinweis darauf, welche Klangqualität bei optimaler

Aussteuerung möglich ist. Wie wichtig eine richtige Aussteuerung

sein kann, fiel uns besonders bei einem Cassettenrecorder-Hörvergleich

auf (-> HiFi-Stereophonie 4/77). Ein Gerät mit überdurchschnittlichen

Meßwerten schnitt sehr ungünstig ab. Dagegen belegte

ein Gerät des gleichen Typs, nachdem die Aussteuerungsanzeigen

von uns umgebaut worden waren, den zweiten Platz direkt hinter

unserer Laborreferenz. Eine numerische Bewertung der Aussteuerungseigenschaften

erscheint uns daher notwendig. Die beste Bewertung von 10

Punkten soll andeuten, daß die Aussteuerung sehr einfach

und bequem von jedem Laien vorgenommen werden kann und daß

zusätzlich auch dem engagierten Amateur alles Wichtige

geboten wird. Bei 0 Punkten oder sogar negativen Bewertungen

kann eine anspruchsvolle HiFi-Qualität -wenn überhaupt

- nur mit Fachkenntnissen und durch Überwindung von Bedienungsmängeln

erreicht werden. Üblicherweise führen deutliche

Übersteuerungen - insbesondere im Hochtonbereich - zu

solch schlechten Ergebnissen.

Bewertungskriterien

In unseren Tests werden die Aussteuerungsanzeigen von Spulen-

und Cassetten-Tonbandgeräten nach den folgenden Kriterien

bewertet:

- allgemeine für die Aussteuerung wichtige Eigenschaften

(z. B. gehörmäßige Kontrollmöglichkeit,

Bedienbarkeit);

- optische Eigenschaften (Ablesbarkeit);

- technische Eigenschaften (Elektronik);

- Aussteuerungseigenschaften über Band (Abstimmung

auf die Übertragungseigenschaften).

Und die Maxime der Auswertung: Jeder soll ohne Mühe

und ohne besondere Vorkenntnisse jede Art von Programmaterial

optimal verzerrungsfrei und rauscharm aufzeichnen können.

1. Aussteuerungspotentiometer

und Hörkontrolle

Wie oft ärgert man sich über schlechte Eingangspotentiometer,

besonders dann, wenn man wirklich am Gerät arbeitet,

also einblendet, die Stereobalance korrigiert oder verschiedene

Quellen mischt. Auch müssen Amateure oft bei Wiedergabe

die Aussteuerung ablesen können, und dies besonders bei

Testtönen (z. B. Dolbyreferenzpegel) möglichst genau.

Eine Vorhörmöglichkeit über die Aussteuerungssteiler

ist sicherlich sinnvoll. Noch besser ist allerdings eine echte

Hinterbandkontrollmöglichkeit. Diese wird daher auch

besonders hoch bewertet, und zwar in Verbindung mit guten

Kopfhörerverstärkern mit 2 Punkten. Bei Hinterbandkontrolle

können eklatante Aussteuerungsfehler hörbar werden,

allerdings erst bei laufender Aufnahme, dann aber sofort.

Der Bewertungsspielraum kann hier im (seltenen) Extremfall

-1,7 bis +5,3 Punkte betragen.

2. Lupe oder Taschenlampe

Was nützt aller technischer Schnickschnack, wenn die

Aussteuerung bei Dunkelheit oder bei Auflicht nicht abgelesen

werden kann, wenn ein Zeiger schlecht sichtbar ist, die Skalierung

verwirrt oder man aus anderen Gründen die Augen stark

anstrengen muß. Der Bewertungsspielraum kann hierbei

-0,7 bis +2 Punkte betragen.

3. Lautheit oder Übersteuerung

Eine ideale VU-Anzeige wird mit bis zu 2 Punkten honoriert,

eine ideale Spitzenwertanzeige mit bis zu 2,7 Punkten (technisch

aufwendiger als VU). Sind beide Anzeigearten vorhanden, addieren

sich die Punkte. Bei "nur" umschaltbaren Anzeigen

werden aber hiervon Abstriche gemacht. Auch kann eine einstufige

Spitzenwertanzeige (LED) bei weitem nicht so hoch bewertet

werden wie eine mehrstufige Anzeige, da die Vorwarnung entfällt.

4. Rauschend oder dumpf-verzerrt

Nur mit einer optimal abgestimmten Anzeige lassen sich die

Verzerrungsgrenzwerte optimal ausnutzen. Für die Anpassungsfähigkeit

der Anzeige an unterschiedlichste Klang-und Dynamikstrukturen

kann je nach den technischen Eigenschaften der Anzeige und

je nach Bandgeschwindigkeit ein Bonus von bis zu 1,3 Punkten

gegeben werden. Ansonsten hagelt es in diesem Prüfbereich

nur Minuspunkte (und leider oft genug recht zahlreich). (Man

wird dabei den Verdacht nicht los, daß für allzuviele

Konstrukteure nur Sinustöne existieren und daß

sie ihre Geräte nur für Hintergrundmusik einsetzen.

) Eine Übersteuerung mit Sinusdauerton (tritt sehr selten

auf) und/ oder mit unserem "Duo-Burst" (siehe getrennte

Erläuterungen zu diesem Meßsignal) wird negativ

bewertet. Ebenso kann aber auch eine viel zu starke Untersteuerung

(das bedeutet unnötig starkes Rauschen) Punkteabzug bedeuten.

Wir erwarten bei Dauerton eine Vollaussteuerung, die bei minimal

0,3 bis 0,5% Klirrgrad (-50 bis -46 dB) und bei maximal 3%

(-30,5 dB) liegen sollte. Bei unserem Duo-Burst darf der Spitzenpegel

für k3 = 3% nicht überschritten werden. Darüber

hinaus darf der Obertongehalt dieses Signals bei Vollaussteuerung

um nicht mehr als 3 dB abnehmen. Gerade bei dieser letztgenannten

Übersteuerungsart können 7 Punkte Abzug und mehr

durchaus möglich sein. Dieser Wert ist besonders stark

abhängig von der Bandgeschwindigkeit oder auch vom Bandtyp

(Fe oder Cr), so daß diese Hochtonübersteuerung

vor allem zu den unterschiedlichen Gesamtbewertungen der praxisgerechten

Aussteuerung bei demselben Gerat beiträgt. Bei einem

optimalen Gerät könnte die Spitzenbewertung von

10 Punkten sogar überschritten werden (12 Punkte!). Dieses

Optimum existiert derzeit aber lediglich auf dem Wunschzettel

eines HiFi-Tonbandamateurs.

Aussteuerungsautomatik?

Zur Zeit müssen Aussteuerungsautomatiken für hochwertige

HiFi-Aufnahmen aus folgenden Gründen abgelehnt werden.

- Durch die elektronische Pegeleinstellung werden nichtlineare

Verzerrungen (insbesondere Intermodulationen) erzeugt, oft

werden auch Regelimpulse in den Signalweg eingekoppelt (das

sind signalfremde zusätzliche Baßimpulse, die

bei einem Lautstärkesprung entstehen).

- Das optimale Aussteuerungsniveau wird nur selten richtig

bestimmt (das gleiche Problem wie bei Aussteuerungsanzeigen).

Zudem werden die Anfänge von Musikstücken in jedem

Fall stark verzerrt, bis die Automatik sich auf den richtigen

Aussteuerungswert eingestellt hat. Der Nachregelbereich

ist zu groß, so daß die Dynamik über ein

tolerierbares Maß hinaus eingeengt wird.

Vor kurzem wurden Meßreihen an preiswerten Noch-nicht-HiFi-

Cassettenrecordern mit Aufnahmeautomatik durchgeführt.

Die Ergebnisse waren erschreckend. Beachtenswert ist aber,

daß nur wenige Produzenten etwas mehr Aufwand in der

HiFi-Klasse treiben. Eine Bewertung der Aussteuerungsautomatik

entfällt in unseren HiFi-Tests aus den oben genannten

Gründen im Normalfall. Eine Ausnahme bilden Reportagegeräte.

Ein Limiter- also eine zur Handaussteuerung zusätzlich

wirksame „Notbremse" - ist dagegen prinzipiell durchaus

sinnvoll. Da jedoch auch hier die Schaltung zu oft sehr billig

ausgeführt wird und die Ansprechschwelle fast immer deutlich

zu hoch liegt, kann kaum ein Gerät einen Zusatzpunkt

erhalten.

|

|

| |

|

| Duo- Burst |

|

| |

|

|

Warum?

Wir möchten unsere Leser möglichst wenig mit praxisfremden

Daten belasten, das tun die Hersteller schon zur Genüge.

Die Angaben: "x % Klirrtaktor bei 0-dB-Anzeige"

oder "3% Klirrfaktor bei +y-dB-Anzeige" geben keine

praxisnahen Betriebsbedingungen wieder. Ja, es ist sogar häufig

so, daß gerade die Geräte, die in diesen zwei Punkten

gut erscheinen, bei Musik übersteuern. Wir geben diese

Werte daher nicht zahlenmäßig an. Wer sich aber

dennoch für diese Basisdaten interessiert, kann sie -

eingebettet in zusätzliche Informationen - aus unserem

Aussteuerungsdiagramm ablesen. Musik ist eben etwas anderes

als ein 333-Hz-Sinus.

Wie?

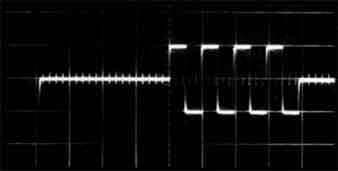

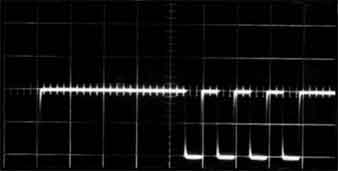

Man nehme eine 500-Hz-Rechteckschwingung (Bild 1; die Tonhöhe

entspricht dem h'). Diese wird zweifach zerhackt. Daher kommt

auch der Name "Burst" (englisch für Impuls,

Stoß). Beim ersten Zerhacken wird das Rechtecksignal

in vier Perioden "aus"- und in vier Perioden "eingeschaltet"

(nullpunktsynchron). Ein solcher Zyklus (vier aus, vier ein)

dauert 16 ms. Dieser Einfach-Burst (Bild 2) wird nun nochmals

geschaltet, und zwar einmalig für acht Zyklen ein. Er

dauert also 8 x (4 + 4) = 64 Perioden (Duo-Burst; Bild 3,

anderer Zeitmaßstab!). Dieses so gewonnene Signal zeichnet

sich durch drei wichtige definierte Eigenschaften aus:

- konstante Dauer: 128 ms ~ 1/8 s (oder für unsere

Musiker entsprechend einer 1/16 Note bei einem Taktmaß

von MM 1/4 Note entsprechend 120);

- konstanten Zusammenhang von Mittelwert (Gleichrichtwert),

Effektivwert (Leistungsinhalt) und Spitzenwert (Amplitude);

- konstantes, genau bekanntes Obertonspektrum.

|

|

|

1

Rechtecksignal 500 Hz (Zeitmaßstab 2 ms/Skt) |

|

2a Einfach-Burst vier aus / vier ein (sonst wie 1) |

|

2b Wie 2a, jedoch Zeitmaßstab geändert (20 ms/Skt) |

|

3 Duo-Burst: acht Zyklen des Einfach-Burst eingeschaltet (Zeitmaßstab

wie 2b) |

|

4 Wie 2a, jedoch Grundfrequenz auf 2 kHz umgeschaltet |

|

5

Wie 2a, jedoch Nullinie verschoben (hier: negative Impulse) |

Zu 1 und 2: Aufgrund der gewählten Impulsfolge

sprechen studiomäßige VU-Meter so an, daß sich

mit diesem Impuls ungefähr Vollaussteuerung ergibt (entsprechend

einem Anzeigevorlauf von knapp 8 dB). Der Duo-Burst entspricht

damit dynamisch einem Musiksignal, denn gerade aus der üblichen

Aufnahmepraxis heraus legte man den VU-Vorlauf im Mittel auf

8 dB fest.

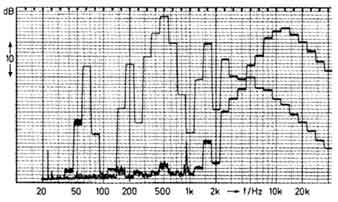

Zu 3: Der Obertonanteil (siehe Spektralanalyse Bild 6) beträgt

für die 10-kHz-Terz -26 dB, bezogen auf den Gesamtpegel,

und -23,5 dB, bezogen auf den Pegel bei mittleren Frequenzen.

Für die Analyse des Obertongehaltes wird übrigens

nur der Einfach-Burst verwendet. Oberhalb 10 kHz wurde der Obertongehalt

bewußt eingeschränkt (10-kHz-Tiefpaßfiiter

6 dB/Oktave). Der Obertongehalt entspricht durchschnittlichen

Werten. Das geht auch daraus hervor, daß die UKW-Hochtonquaiität

ausreicht, dieses Testsignal mit zufriedenstellenden bis sehr

guten Ergebnissen zu übertragen.

Wozu?

Analyse der Aussteuerungsanzeigen

Während des zweifachen Zerhackprozesses des Rechtecksignals

bleibt die Amplitude des Signals unverändert. Diese Tatsache

wird bei der Analyse ausgenutzt. Die unterschiedliche Reaktion

der Aussteuerungsanzeigen bei dem kontinuierlichen Rechtecksignal

und dem Einfach-Burst gestattet es, Rückschlüsse zu

ziehen auf die Bewertung der Signalfeinstruktur (Spitzenwert-

bis Mittelwertanzeige). Beim Duo-Burst kommt die unterschiedliche

Ansprache auf die Signalgrobstruktur hinzu (Anstiegszeit, sehr

schnell bis träge). Auch die Rücklaufzeit nach dem

einmaligen Impuls ist wichtig für den Zusammenhang zwischen

Aussteuerungsanzeige und Lautstärkeeindruck. Für weitere

Analysen kann der Duo-Burst-Generator aber auch auf eine Grundfrequenz

von 2 kHz (h'") umgeschaltet werden (Bild 4). Der Obertonanteil

nimmt um 6 dB zu, die Impulszeiten betragen nur noch ein Viertel.

Dies simuliert den extremen Fall von Musik mit besonders ausgeprägten

Lautstärkespitzen und ungewöhnlichem Hochtonreichtum.

Auch kann die Signalsymmetrie zur Nullinie verändert werden

(Bild 5), um die unterschiedliche Ansprache der Gleichrichter

auf die zwei Halbwellen einer Wechselspannung zu untersuchen

(Umpolfehler). Das ist wichtig für Spezialfälle, wie

z. B. die Aufnahmen synthetischer Musik. Elektronische Orgeln

und Synthesizer erzeugen oft unsymmetrische Impulse. Bei ungünstigem

Umpolfehler können dann krasse Übersteuerungen auftreten.

Analyse der Aussteuerungswerte

über Band

In diesem Praxistest steuert man den Duo-Burst bis 0 dB Anzeige

oder Ansprache einer sonstigen Anzeige (z. B. LED-Leuchte) nach

Angabe des Herstellers aus. Aufnahme und Messung erfolgen dann

bei dieser Aussteuerung, jedoch mit dem Einfach-Burst. Der Wiedergabepegel

wird im Aussteuerungsdiagramm eingetragen. Er soll nicht über

dem für k3 = 3% liegen, da andernfalls in der Praxis Verzerrungen

hörbar sind. Zudem wird der Obertongehalt des Burst bei

Wiedergabe mit dem bekannten Original vor der Aufnahme verglichen.

Bei einer guten Aufnahme darf sich natürlich der Obertongehalt

nicht verändern.

Aber die Musik?

Die Musik kommt in unserem Hörtest zur Geltung. Auch ein

Duo-Burst kann sie (glücklicherweise!) nicht ersetzen.

Da wir aber über unsere Ohren nicht messen können

und kaum quantifizierbare und genau reproduzierbare Urteile

fällen können, hilft der Duo-Burst uns entscheidend

weiter, insbesondere beim Vergleich verschiedener Geräte

über größere Zeiträume. Immerhin erfüllt

der Duo-Burst drei wichtige Eigenschaften der Musik: 1. Wie

der musikalische Klang ist er von kurzer Dauer. 2. Während

seiner Dauer weist er eine wechselnde Impulsform auf. 3. Er

umfaßt ein breites Grund- und Obertonspektrum, und zwar

insgesamt von 63 Hz (Kontra-H) bis an die obere Hörgrenze.

(Punkt 1 ist übrigens der Grund, daß wir unsere frühere

200-Hz- und 2-kHz-Burst-Meß-methode durch den neuen Duo-Burst

abgelöst haben.)

Obertongehalt und Frequenzgang

prinzipiell dasselbe?

Verändert man den Höhenfrequenzgang, so verändert

man auch zwangsläufig das Obertonspektrum. Es handelt sich

also um die gleiche Wirkung und damit um den gleichen Höreindruck.

Um keine Verwirrung zu stiften und die Ursachen klar zu unterscheiden,

wählten wir aber verschiedene Bezeichnungen. Der Frequenzgang

wird nach DIN bei Bandmagnetisierungen bestimmt, die einer mittellauten

Wiedergabe entsprechen. Wir suchten nun eine Größe,

die bei praxisnaher Vollaussteuerung (also laut) die zusätzliche

(!) Frequenzgangänderung angibt. Dies nannten wir "Verminderung

des Obertongehaltes bei Vollaussteuerung". Bei unserer

Auswertung wird der übliche Frequenzgangfehler eliminiert

und nur die aussteuerungsabhängige Verschlechterung des

Frequenzganges angegeben. Der Obertongehalt bewertet den Bereich

von 7,5 kHz bis 17 kHz (-3 dB), der Schwerpunkt der Bewertung

liegt bei 11 kHz (siehe Bild 6). |

|

|

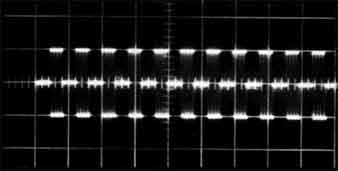

6 Spektralanalyse

des Einfach-Burst in Terzschritten. Die deutlichen Anteile der

500-Hz-Grundfrequenz sowie der ungeraden Harmonischen bei 1,5

kHz und 2,5 kHz sind zu erkennen, ebenso die Anteile der Burst-Wiederholfrequenz

von 500/8 Hz = 63 Hz sowie deren ungeraden Harmonischen bei

200 Hz und 315 Hz. Zusätzlich ist der Obertongehalt bei

Bewertung über unser Meßfilter dargestellt. Er umfaßt

im wesentlichen die oberste Oktave des Hörbereichs |

Hierzu wurde ein besonderes Filter erstellt. Wird

in einem Gerät die Bandbreite auf maximal 16 kHz begrenzt

(UKW-Übertragung, Tonbandgeräte mit MPX-19-kHz-Filter),

kann immer noch eine sehr gute Bewertung (9 Punkte) erreicht

werden. Dies entspricht auch unserer Hörerfahrung. Die

letzte bleibende Qualitätsstufe zu 10 Punkten ist allerdings

für sehr geübte Ohren noch feststellbar. (Bei unserer

früheren 2-kHz-Burst-Methode wurde die Obertongehaltverminderung

geometrisch aus der Steilheit der Impulsflanke errechnet. Die

Klangqualität wurde durch Angabe der bei Vollaussteuerung

gegebenen oberen Eckfrequenz (entsprechend -3 dB) bestimmt.

Eine frühere Angabe 10 kHz entspricht demnach ungefähr

der neueren Bewertung mit 7 Punkten.)

MPX-19-kHz-Filter

Allen unseren Lesern sei angeraten, bei 9,5 cm/s und noch geringerer

Bandgeschwindigkeit bei hochtonreichen Aufnahmen das MPX-Filter

einzuschalten (zumal bei Dolby-, dbx-, High-Com-Betrieb). Die

Absicht, Töne oberhalb 15 kHz aufzeichnen zu wollen, die

dann - auch wenn sie nur mittellaut sind -doch nicht sauber

gespeichert werden, wirkt sich negativ auf den Frequenzbereich

bis herab zu 5 kHz aus. Dieser "tiefere" Hochtonbereich

wird besser gespeichert, wenn das Band (und auch das Kompandersystem)

nicht mit unnötig hohen Frequenzen überlastet wird.

Es stellen sich hier ähnliche Effekte wie bei Transientenverzerrungen

ein, die ja derzeit in aller Munde sind.

Aussteuerungsgrenzwerte

Aus der Gesamtheit der ermittelten Daten bestimmen wir

Aussteuerungsgrenzwerte, die für eine weitgehend übersteuerungsfreie

bzw. verzerrungsfreie Aufnahme gelten. Je nach persönlichen

Wünschen kann natürlich bei störendem Rauschen

von diesen Werten auch nach oben hin abgewichen werden. Rauschfreiheit

und Verzerrungsarmut einer Aufnahme sind immer Gegenstand eines

Kompromisses.

Merksatz für Händler und Werbeleute

Nicht jedes Aussteuerungsinstrument ist ein träge ansprechendes

VU- Meter. Nicht jeder optische Indikator (Leuchtdioden-, Flüssigkristall-

oder Fluoreszenzanzeige) ist ein trägheitslos arbeitendes

Spitzenwertmeter. |

|

a. k.

aus: HiFi Stereophonie Mai 1979

Herzlichen Dank an die Motorpresse

Stuttgart für die Erlaubnis, diesen Artikel hier zu

veröffentlichen. |

|

|