|

|

| HiFi Stereophonie

1977: |

|

| 100 Jahre Schallaufnahme |

|

| Das Jahr 1977 steht im

Zeichen der Jahrhundertfeier für den Phonographen, der

1877 von seinem Erfinder Thomas Alva Edison in die Welt gesetzt

worden war. Für die Menschheit brach damit ein neues Zeitalter

an, denn was der Lügenbaron von Münchhausen mit eingefrorenen

Klängen in seinem Posthorn bis dato als brillante Flunkerei

aufgetischt hatte, war nun Wirklichkeit geworden. Edisons Sprechmaschine

war geeignet, Schallschwingungen jeglicher Art aufzubewahren.

Es begann die Geschichte der Schallaufnahmetechnik, die zu einem

der schillerndsten Industriezweige führen sollte. Über

den Phonographen und zur Erfindung der Schallplatte ist in diesem

Jubeljahr viel geschrieben worden. Die nachfolgenden Entwicklungen,

die schließlich zur Elektroakustik, zur Rundfunktechnik

und anderen Fachgebieten geführt haben, blieben weitgehend

unberücksichtigt. In der hier beginnenden Serie soll die

Geschichte einiger elektroakustischer Geräte, wie die des

Magnetophons und des Studiomikrophons, behandelt werden, wobei

allerdings kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden

kann. |

|

1. Entwicklung desTonbandgerätes

Am 12. August jährte sich zum hundertsten Male der Tag,

an dem es erstmals gelang, Schallschwingungen auf einem walzenförmigen

Tonträger zu konservieren. Dieses Kunststück brachte

der geniale Erfinder Thomas Alva Edison (1847-1931) fertig,

der sich damals ausgiebigen Studien der Akustik gewidmet hatte.

Die Sprechmaschine, von ihm "Phonograph" genannt,

brachte ihrem Erfinder in der alten und neuen Welt einen Achtungserfolg

ein, mehr aber auch nicht. Ähnlich erging es dem Deutsch-Amerikaner

Emil Berliner (1851-1929), der ein Jahrzehnt später das

"Grammophon" kreierte, einen Apparat, bei dem die

Schallschwingungen in runde Scheiben eingraviert wurden. Berliner

konnte jedoch in den folgenden Jahren sein Verfahren - wozu

auch eine rationelle Vervielfältigungstechnik seiner Grammophonplatten

zu rechnen ist - so weit verbessern, daß es sehr bald

in kommerzieller Hinsicht interessant wurde.

Es ist weithin unbekannt geblieben, daß das heute so populäre

magnetische Schallspeicherverfahren fast ebenso alt ist wie

Schallplatte und Phonographenwalze. Erste Hinweise findet man

bereits in der amerikanischen Zeitschrift "The Electrical

World" aus dem Jahre 1888, in der ein gewisser Oberlin

Smith theoretische Überlegungen anstellte [1], Der experimentelle

Nachweis mit einem "tönenden Draht" stammte von

Valdemar Poulsen (1869-1942), einem jungen Techniker der Kopenhagener

Telegraphen-Gesellschaft, der heute allgemein als Vater der

magnetischen Aufzeichnung gilt (Bild 1). |

|

|

1 Valdemar Poulsen

(1869-1942), der Erfinder der magnetischen Schallaufzeichnung |

Er wies zunächst an einer 1,50 Meter langen

gespannten Klaviersaite nach, daß man diese mit einem

daran entlanggeführten Elektromagneten magnetisch "beschriften"

kann, wenn der Magnet mit einem betönten Mikrophon verbunden

wird. Diese Schallschrift konnte mit einem Telefonhörer

anstelle des Mikrophons wieder hörbar gemacht werden. Eine

praktikable Ausführung entstand im Jahre 1898. Hierbei

führte Poulsen einen Elektromagneten parallel zur Achse

einer mit einem langen Draht gewindeartig bespulten Walze mit,

wobei die Pole des Magneten die einzelnen Drahtwindungen umfaßten

(Bild 2). Der Erfinder beschrieb sein Verfahren in den Annalen

der Physik im Jahre 1900 [2]; er ging auch auf die Klangqualität

ein und vermerkte: "... hat die wiedergegebene Rede eine

besondere Reinheit und Klarheit ohne lästigen Beilaut.

Die... Apparate geben nicht nur, was gesprochen und gesungen

wird, außerordentlich korrekt wieder, sondern was auch

in das Mikrophon geflüstert wird; selbst der schwache Laut

des Atemzuges kann wiedergegeben werden. "

Valdemar Poulsen nannte seine Erfindung "Telegraphon".

Die eigentümliche Bezeichnung rührt wohl daher, weil

er Anwendungen im Fernsprechbereich für möglich hielt.

Das Telegraphon wurde 1900 auf der Pariser Weltausstellung gezeigt,

wo es große Bewunderung erregte und den Grand Prix erhielt.

Dort wurde es auch dem greisen Kaiser Franz-Joseph von Österreich

vorgeführt, der sich auf einer erhalten gebliebenen Aufnahme

sehr lobend über den Apparat ausgesprochen hat [3].

|

|

|

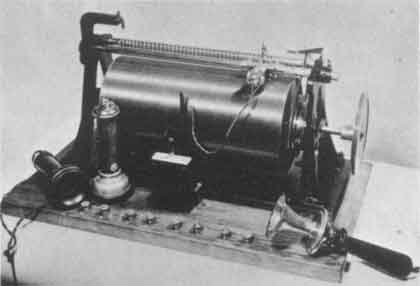

2 Das erste magnetische

Schallaufzeichnungsgerät, das Telegraphon aus dem Jahre

1898 von Valdemar Poulsen. Rechts im Vordergrund das Mikrophon

zum Besprechen, links zwei der damals üblichen Telefonhörer

zum Abhören der Aufnahme |

In den folgenden Jahren wurden noch andere Ausführungen

gebaut und erprobt (auch in Deutschland von Mix und Genest),

wobei man den Draht - wie beim heutigen Prinzip - von einer

Spule auf eine zweite wickelte. Außerdem experimentierte

Poulsen mit 3 mm breiten und 0,05 mm dicken Stahlbändern

und wies auf den dabei möglichen Kopiereffekt hin. Die

Bandgeschwindigkeit betrug etwa 2 Meter pro Sekunde. Zum Teil

waren diese Entwicklungen als Diktiergeräte konzipiert,

die bereits mit einer Fernbedienung ausgerüstet waren (Patent

1906 [4]). Ein solcher Apparat wurde während des Zweiten

Weltkrieges von den damals recht ahnungslosen Amerikanern für

militärische Zwecke nachgebaut, zu einer Zeit also, als

in Deutschland das AEG-Magnetophon mit seiner heute gültigen

Technik bereits vorhanden war. Jedoch, wir wollen dem Gang der

Entwicklung nicht vorgreifen.

Das Telegraphon verschwand nämlich für fast zwanzig

Jahre in der Versenkung, denn obwohl Poulsen von Anfang an sehr

richtig erkannt hatte [2], daß man mit Hilfe eines Gleichstromanteils

einen günstigen Arbeitspunkt auf der Magnetisierungskennlinie

benötigte, fehlten der damaligen Technik noch jegliche

elektronische Hilfsmittel und ausreichende Fertigungstechnologien

für die Herstellung der Köpfe und des Antriebs. Sprache

und Musik klangen keineswegs in "besonderer Reinheit und

Klarheit", wie Poulsen es im ersten Überschwang und

wohl auch im Vergleich zur damals noch recht primitiven Nadeltontechnik

Emil Berliners und Edisons gerühmt hatte. Deutlich waren

Verzerrungen hörbar und außerdem ein Rauschen, das,

wie wir heute wissen, von der Gleichfeldmagnetisierung verursacht

wurde. Der Däne widmete sich neuen, aktuelleren Problemen;

er beschäftigte sich mit der Erzeugung ungedämpfter

elektrischer Schwingungen und überließ es anderen,

die Magnettontechnik voranzutreiben.

Nach dem Ersten Weltkrieg griff man an mehreren Orten das Telegraphon-Prinzip

wieder auf. Man sah darin eine Möglichkeit, den stummen

Kinofilm zu tönendem Leben zu erwecken, was sich allerdings

als nicht zukunftsträchtig erwies. In diesem Zusammenhang

müssen die Namen von Curt Stille, Joseph O'Neill und nicht

zuletzt von Carlson und Carpenter erwähnt werden, die bereits

1927 in Amerika die Hochfrequenz-Vormagnetisierung erprobten.

Der deutsche Physiker Stille, der 1923 das elektromagnetische

Plattenschneideverfahren in Europa eingeführt hatte, beschäftigte

sich besonders intensiv mit der Magnettontechnik. Seine Entwicklungsergebnisse

gingen 1930 an Blattner und später an die englische Marconi-Wireless

Telegraph Co. Ltd. über. Diese Firma fertigte für

die BBC einige Stahlbandmaschinen, die einen Frequenzbereich

von 100 bis 5000 Hz bei einer Laufgeschwindigkeit von 1,50 Meter

pro Sekunde aufwiesen. In Deutschland wurde die Stahltonmaschine

von C. Lorenz bekannt, die ebenfalls im Rundfunk eingesetzt

wurde. Die Bänder waren 3 mm breit, die Aufnahmedauer betrug

immerhin 30 Minuten. Leider waren die Stahlbänder recht

unhandlich. Bandrisse mußten mit dem Schweißbrenner

behoben werden, was an der Verbindungsstelle unliebsame Nebengeräusche

hinterließ.

Der Dresdener Ingenieur Fritz Pfleumer arbeitete fast gleichzeitig

mit Papierbändern, die er mit feinen Stahlspänen beschichtet

hatte. Diese Methode erwies sich als so aussichtsreich, daß

sich die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) dafür

zu interessieren begann. Mittlerweile war auch die Elektronik

so weit gediehen, daß für die notwendige Spannungsverstärkung

keine Probleme mehr bestanden. Zudem verfügte man jetzt

über halbwegs brauchbare Mikrophone und Lautsprecher, denn

inzwischen war der Rundfunk und der Tonfilm geboren worden.

Sie beide haben eine zielstrebige Verbesserung der bestehenden

Schallwandler ausgelöst. Die Badischen Anilin- und Soda-Fabriken

wurden beauftragt, eine Kunststoff-Folie zu entwickeln und herzustellen,

die anstelle des empfindlichen Pfleumerschen Papierträgers

verwendet werden konnte. Die Ludwigshafener Firma im damaligen

IG-Farben-Konzern fand eine solche Folie auf der Basis der Azetylzellulose

und sorgte im übrigen für die gleichmäßige

Beschichtung, wobei man zu dem besonders vorteilhaften braunen

Gammaeisenoxid übergegangen war. 1934 konnten die ersten

50000 Meter Tonband ausgeliefert werden.

Bei der AEG war inzwischen der Prototyp eines Magnetbandgerätes

herangereift, das unter der Bezeichnung "Ferroton"

auf der Funkausstellung gezeigt werden sollte. Wegen technischer

Schwierigkeiten vertagte man die Demonstration um ein Jahr.

1935 schließlich präsentierte die AEG unter dem neuen,

noch heute firmengeschützten Namen "Magnetophon"

ihr erstes Magnetbandgerät mit der Typenbezeichnung K 1,

das mit einer Bandgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde betrieben

wurde (Bild 3 und 4). |

|

|

3 AEG-Magnetophon

K 1 mit drei Tonköpfen, drei Motoren und Drucktastensteuerung,

das 1935 erstmals auf der Berliner Funkausstellung vorgestellt

wurde |

|

4 Zeitgenössisches

Prinzipschaltbild des Magnetophons |

Die Spieldauer eines Tausend-Meter-Bandwickels

betrug fast 17 Minuten, der Frequenzgang verlief von 50 bis

6000 Hz linear dank neuartiger Ringköpfe von Schüller.

- Bereits damals wurde nicht nur die Breite des Tonbandes mit

6,35 mm festgelegt (nach dem Krieg geringfügig auf 6,25

mm reduziert), sondern auch der Kopfträger in der Weise

angeordnet, daß die Magnetschicht nach außen zeigen

muß. Die "deutsche Schichtlage" hat sich heute

nur noch bei den einheimischen Laufwerken der Rundfunk-und Studiotechnik

gehalten. Alle ausländischen Maschinen sowie die Heimgeräte

(auch die deutschen) arbeiten mit der "internationalen

Schichtlage", d. h. also Schicht nach innen. Ein drittes

Merkmal, das noch heute im Studiobereich vorherrschend ist,

geht ebenfalls auf das alte K-1-Konzept zurück: Schon damals

wurden freitragende Bandwickel verwendet. Das Band wird hierbei

nicht auf Flanschspulen, sondern auf scheibenförmige Wickelkerne

gespult. Das ermöglicht ein schnelles Handhaben der Bänder,

z. B. beim Einfädeln, Schneiden und Kleben (Bild 5).

|

|

|

5 Cut-Arbeiten

am AEG-Studio-Tonbandkoffer B 2 im Südwestfunk 1948. Man

beachte die dazu notwendigen Utensilien im Vordergrund: Taschenmesser

und Fläschchen mit dem flüssigen Klebstoff |

Im folgenden Jahr, am 19. November 1936, wurde

im Ludwigshafener Feierabendhaus zum erstenmal ein öffentliches

Konzert auf Band genommen, in dem die Londoner Philharmoniker

unter Sir Thomas Beecham spielten. Wenn man die erhalten gebliebenen

Aufnahmen heute anhört, wird einem bewußt, mit welchen

Mängeln die damalige Magnettontechnik noch behaftet war,

wobei allerdings auch die jahrzehntelange Alterung der noch

keineswegs optimalen Tonbänder zu berücksichtigen

ist [6]. Der Arbeitspunkt wurde noch wie bei Poulsens Telegraphon

mit einem magnetischen Gleichfeld fixiert. Auch der Löschvorgang

geschah auf diese Weise, wodurch ein hoher Rauschpegel hervorgerufen

wurde.

Trotz aller Schwierigkeiten interessierte sich aus naheliegenden

Gründen der Rundfunk für das Magnetophon. Die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft

(RRG) verwendete für ihre Schallaufnahme Wachs- und Decelithplatten,

die wegen der starken Abnutzung nur wenige Male abgespielt werden

durften [7]. Für Hörspielaufnahmen hatte sich das

vom Tonfilm bekannte Lichttonverfahren eingebürgert [8],

das wegen der Klangqualität ebenfalls unbefriedigend war.

In den Jahren 1937/38 wurde das Magnetband für Reportagen

etc. eingeführt; hierbei bewährte sich die Möglichkeit,

uninteressante Passagen aus dem Band herausschneiden zu können.

Zudem konnte die Aufnahme sofort nach der Aufzeichnung wiedergegeben

werden; bereits bespielte Bäner ließen sich für

Neuaufnahmen wieder verwenden. Für Musikeinspielungen reichte

die Qualität allerdings noch nicht aus; hier blieb man

bei Live-Übertragungen oder beim Plattenschnitt, der jedoch

wegen der begrenzten Spieldauer von 4,5 Sekunden auch problematisch

war. Die Schallplattenindustrie zeigte sich bis Ende des letzten

Krieges gänzlich uninteressiert am magnetischen Aufzeichnungsverfahren.

Auch hier hielt man an der bisherigen Technik mit dem direkten

Schnitt der Matrize fest. Das Magnetophon ließ sich also

nur begrenzt einsetzen. Um so mehr experimentierte man in den

Labors der Industrie und des Rundfunks damit. Schon damals versuchte

man sich z. B. mit stereophonen Aufzeichnungen. Mehr aus Zufall

wurde im Jahre 1940 bei all diesen Experimenten durch J. von

Braunmühl und W. Weber bei der RRG eine neue Art der Vormagnetisierung

entdeckt, als ein Aufnahmeverstärker ungewollt auf einer

hohen Frequenz zu schwingen begann. Das Ergebnis offenbarte

sich in einer nahezu rausch- und verzerrungsfreien Aufnahme.

Nach Erforschung und Optimierung dieses Effektes wurde die sogenannte

Hochfrequenz-Vormagnetisierung eingeführt, die sich bis

zum heutigen Tag bestens bewährt hat [9]. Auch das Löschen

der Bänder geschieht seitdem mit einem hochfrequenten Magnetfeld,

bei dem die magnetisch aktive Schicht des Tonbandes in einen

quasi- jungfräulichen Zustand zurückgeführt wird.

Die Bandgeschwindigkeit konnte auf 76 cm pro Sekunde gesenkt

werden.

Diese bahnbrechende Entwicklung, die das Magnettongerät

erfahren hatte, ging in dem damals von aller Welt isolierten

Deutschen Reich nahezu unbemerkt vor sich. Die Alliierten entdeckten

bei der Besetzung von Radio Luxemburg drei der damaligen Magnetophone

und wunderten sich von Stund an nicht mehr über die liveartige

Tonqualität der Hitler-Reden, die fast den ganzen Tag in

den Äther geschickt worden waren.

Im weiteren Verlauf, vor allem in der Zeit nach dem Zweiten

Weltkrieg, eroberte sich das Tonband rasch die neuerstandenen

Funkhäuser und Schallplattenstudios (Bild 5). Natürlich

zeigte auch das Ausland reges Interesse. Es dauerte nicht lange,

da wurden in der Schweiz, in Dänemark, dem Ursprungsland

der Magnettontechnik, und nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten

ähnliche Magnetbandgeräte hergestellt. Auch die Tonbandfertigung

blieb nicht allein auf die Ludwigshafener BASF beschränkt.

Der Siegeszug dieses bequemen Speicherverfahrens war unaufhaltsam.

Mitte der fünfziger Jahre konnte die Bandgeschwindigkeit

unter Beibehaltung der Tonqualität halbiert werden; seitdem

gilt 38 cm pro Sekunde als Studiostandard.

Nach der Währungsreform war man fertigungstechnisch so

weit vorangeschritten, daß die Industrie auch für

den Hausgebrauch leichte Tonbandgeräte anbieten konnte.

Sie wurden in Halbspurtechnik mit einer Bandgeschwindigkeit

von 19 cm pro Sekunde betrieben. Die BASF entwickelte dazu ein

speziell es Tonband, das 1950 auf der Düsseldorfer Funkausstellung

gezeigt wurde. Die weitere Entwicklung der Heimgerätetechnik

ist bekannt, sie sei hier in einigen Stichworten markiert:

1952 Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s

1953 erstes Langspielband (35 µm)

1954 Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s

1957 Bandgeschwindigkeit 2,38 cm/s

1958 erstes Doppelspielband (26 µm)

1959 Viertelspurtechnik, Stereo-Betrieb 1961 Dreifachspielband

(18 µm)

1963 Kompaktkassette

1965 Low-Noise-Bänder

1971 Chromdioxidbänder

1975 Ferrochrombänder

In gerätetechnischer Hinsicht konnten in den vergangenen

vier Jahrzehnten seit Bestehen des K-1-Magnetophons mancherlei

Fortschritte verzeichnet werden. Viele Probleme, vor allem die

des konstanten Bandtransports, sind gelöst worden. Seit

Beginn der sechziger Jahre hat sich die Transistorisierung auch

in diesem Bereich durchgesetzt, und in jüngster Zeit gewinnt

die elektronische Laufwerksteuerung immer mehr an Boden. In

Japan wurden in den letzten Jahren Wege gezeigt, wie man mit

Hilfe einer Analog-Digitalwandlung die Dynamik und das Impulsverhalten

bei der Bandaufzeichnung hoch wesentlich steigern kann [11].

Schließlich hat sich das Magnetband auch in anderen Anwendungsgebieten

verdient gemacht, wenn wir an die Aufzeichnung von Video-Signalen

(MAZ) und die Datenspeicherung in der Computertechnik denken.

Die Magnetbandaufzeichnung hat - verglichen mit anderen technischen

Errungenschaften - eine recht lange Entwicklungszeit hinter

sich gebracht. Nichtsdestoweniger hat sie mit dazu beigetragen,

unsere Umwelteinflüsse zu verändern und unser Leben

in akustischer und visueller Hinsicht zu bereichern, von der

revolutionierenden Umwälzung, die durch die EDV über

uns hereingebrochen ist, ganz zu schweigen. Valdemar Poulsen

selbst, der ja erst 1942 starb, hat dies nicht absehen können,

als er seine Experimente an einer harmlosen Klaviersaite vor

fast achtzig Jahren vornahm.

Claus Römer |

|

|

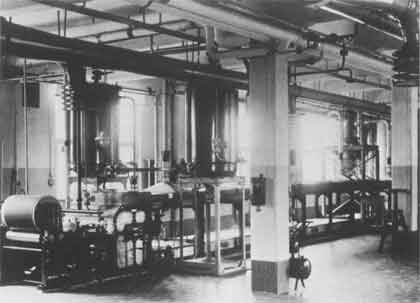

6 Tonbandfabrik

1938. Eine kombinierte Folienzieh- und Tonband-Gießmaschine,

gebaut von der Firma Koebig in Radebeul bei Dresden |

Quellenhinweise

| [1] |

Oberlin Smith: Some Possible Forms of

Phonograph, in: The Electrical World (1888) |

| [2] |

V. Poulsen: Das Telegraphon. Annalen Phys.

Band 3, S. 754 (1900) |

| [3] |

Tonaufnahme von Kaiser Franz-Joseph (1900).

Technisches Museum für Industrie und Gewerbe, Wien |

| [4] |

AES-Print zur Ausstellung der 47. Convention

in Kopenhagen (1974) |

| [5] |

v. Braunmühl und Weber: Einführung

in die angewandte Akustik. Verlag S. Hirzel (1936) |

| [6] |

Tonaufnahme des Symphoniekonzertes in

Ludwigshafen (1936). BASF, Ludwigshafen |

| [7] |

Schadwinkel: 50 Jahre Hörrundfunk.

Rundfunktechnische Mitteilungen 1, S. 31 (1974) |

| [8] |

Goebel: Der Deutsche Rundfunk. Archiv

für das Post- und Fernmeldewesen (dort weitere Literaturhinweise)

Nr. 6, S. 353 (1950) |

| [9] |

v. Braunmühl und Weber: DRP 743 411

vom 28. 7. 1940 |

| [10] |

Snel:Magnetische Tonaufzeichnung. Philips

Technische Bibliothek (1959) |

| [11] |

Römer: PCM-Platten, ein Fortschritt?

HiFi-Stereophonie Nr. 7, S. 804 (1977) |

|

|

| aus: HiFi Stereophonie 11/1977

Seite 1544 ff. |

|

|